Pandémies virales et environnement : les dessous d’un scénario annoncé

L’année 2020 a vu apparaitre une des pires pandémies de l’histoire humaine. D’abord révélé en Chine à la fin de l’année 2019, ce nouveau virus fortement contagieux, un coronavirus nommé SARS-CoV-2 par les scientifiques, s’est rapidement répandu en Europe à la faveur des déplacements transcontinentaux, puis aux Etats-Unis et enfin au reste du monde. Le 31 mars, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qualifiait cet événement de « pire crise mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale ». Au soir du 20 avril, l’Université Johns Hopkins de Baltimore, dans le Maryland, indiquait que l’on comptait désormais 2,5 millions de personnes infectées et plus de 170 000 décès, dont plus de 42 000 rien qu’aux Etats-Unis. La suite attendue de cette pandémie mondiale, qui a entrainé le confinement de plus de 4 milliards d’êtres humains à travers la planète, est une crise économique sans précédent. Du jamais vu probablement depuis la grande dépression de 1929.

Mais comment en est-on arrivé là ? Et d’aucun d’accuser pelle-mêle nos gouvernements, les chinois, les italiens, les joueurs de foot, les chauves-souris ou les pangolins. Mais l’une des raisons les plus invoquées par l’opinion est notre relation désastreuse avec notre environnement et notamment le traitement que l’on inflige à la biodiversité de notre planète… Sans pour autant qu’une telle relation de cause à effet ne soit bien claire. Tentons ici de démêler l’écheveau de cette question.

Tout d’abord, le COVID-19, détresse respiratoire engendrée par ce nouveau coronavirus, est une zoonose, ou maladie zoonotique, c’est-à-dire transmise de l’animal à l’homme. L’agent pathogène, ici un virus, peut aussi être une bactérie, comme dans le cas de la salmonellose, ou un organisme eukaryote (possédant, comme nous, un noyau cellulaire), comme le plasmodium à l’origine du paludisme. Et ces zoonoses, qu’elles soient virales, bactériennes ou parasitaires sont aussi anciennes que l’homme lui-même. Au cours de son évolution, l’être humain a eu à s’adapter à une immense cohorte de tels organismes. Mais jusqu’au Néolithique et l’invention de l’agriculture et de l’élevage, il y a 10 à 15 000 ans, les contaminations potentielles restaient très localisées en l’absence de vecteurs de dissémination à plus grande échelle. Là, les choses ont changé. On observe en effet une nette corrélation entre le temps écoulé depuis les débuts de la domestication et le nombre de zoonoses affectant l’homme, nombre d’entre-elles étant désormais relayées par les animaux d’élevage.

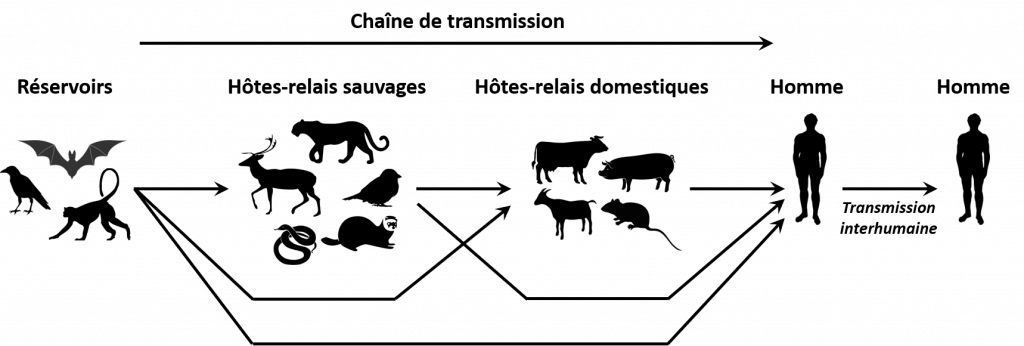

Mais revenons un instant aux mécanismes sous-jacents à l’apparition d’une maladie zoonotique. D’abord, il faut que l’agent pathogène soit « dormant » au sein d’une ou plusieurs espèces « réservoirs ». Si dans certains cas cet agent peut directement infecter l’homme, l’existence d’une ou plusieurs « espèces-relais » est le plus souvent nécessaire. Celles-ci constituent alors la chaine de transmission au cours de laquelle l’agent pathogène, en particulier s’il s’agit d’un virus, peut progressivement muter et s’adapter à ses hôtes transitoires. Arrive enfin la transmission à l’homme, directement depuis l’une de ces espèces-relais ou via un vecteur de transmission, comme un moustique ou une tique dans le cas des maladies vectorielles. Pour qu’il acquiert un potentiel pandémique optimal, l’agent doit avoir suffisamment muté pour être facilement transmissible d’homme à homme et ainsi engendrer une maladie hautement contagieuse. Ainsi, aujourd’hui et d’après l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), 60% des maladies dans le monde sont des maladies zoonotiques émergentes ou ré-émergentes, c’est-à-dire d’apparition récente ou que l’on pensait éteintes. On estime que ces zoonoses sont responsables chaque année d’au moins 2,4 milliards de cas de maladies humaines et de 2,2 millions de décès.

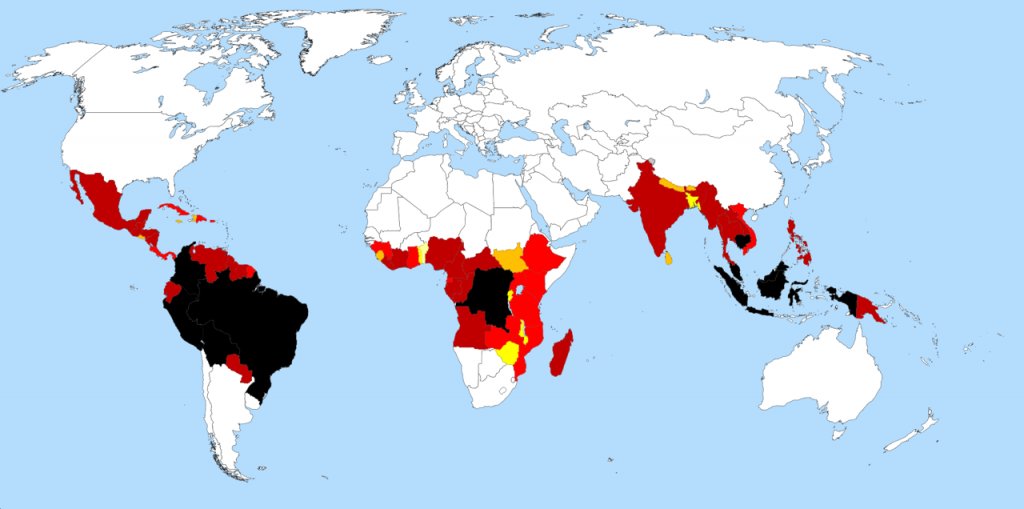

Si les développements de l’agriculture et de l’élevage ont considérablement augmenté les contacts rapprochés entre l’animal et l’homme, ce dernier pénètre aujourd’hui toujours plus profondément au cœur des forêts tropicales, berceau de 50% de la biodiversité terrestre alors qu’elles couvrent moins de 2% de la surface de la Terre. Selon la FAO, près de 10% des forêts tropicales primaires ont été perdues entre 1990 et 2015. D’une manière plus générale et selon le World Resources Institute, 80% de la couverture forestière mondiale originelle a été abattue ou dégradée au cours de ces 30 dernières années. Entre 2000 et 2010, se sont plus de 100 millions de mètres cubes de bois qui auraient été illégalement coupés par an, soit environ 5 millions d’ha de forêt (ou 7 millions de terrains de football), d’après le think tank anglais Chatham House. Un dernier indicateur, mais non des moindres, nous indique que l’on est passé, à l’échelle mondiale, de près de 0,85 ha de forêt par habitant en moyenne en 1990 à moins de 0,5 ha en 2015, signe, s’il en est, de l’emprise croissante de l’homme sur le milieu forestier.

Ces chiffres vertigineux nous ramènent à ce que représentent les forêts tropicales en termes de diversité animale et végétale. Pour ne prendre que cet exemple, tandis que l’Amérique du nord compte près d’un millier d’espèces d’arbres et l’Europe trois ou quatre fois moins, jusqu’à 250 espèces peuvent couvrir un unique hectare d’Amazonie et près de 300 un seul hectare de certaines forêts d’Asie du sud-est. On estime entre 5 et 30 millions le nombre d’espèces animales et végétales qu’il y reste à découvrir alors qu’on connait aujourd’hui moins de 2 millions d’espèces à la surface du globe. Cependant, à un tel trésor de biodiversité est, bien-entendu, associée une immense diversité de virus, bactéries et autres parasites qui profitent allègrement de l’aubaine.

Cette déforestation effrénée a donc, entre autres, pour conséquence de considérablement augmenter les contacts entre l’homme et les agents pathogènes qui coévoluent avec leurs hôtes depuis des millions d’années et de perturber des cycles de reproduction mis en place depuis des temps immémoriaux.

Ces contacts agents pathogènes-humains se font alors essentiellement de trois manières.

D’une part, le défrichement de grandes zones forestières tropicales permet à nombre d’animaux généralistes jusque-là isolés, comme des rongeurs ou de petits insectivores, d’entrer en contact avec l’homme. Ces espèces, de par leur faible spécialisation alimentaire, vont pouvoir facilement s’adapter aux milieux anthropisés et, par-là même, véhiculer les virus ou bactéries pathogènes qu’ils transportent.

D’autre part, une grande partie de ces zones déforestées sont transformées en fermes d’élevage. Les vaches, zébus ou autres cochons en forte densité, deviennent alors vite de potentiels relais d’agents pathogènes issus de la faune sauvage toute proche. Ainsi, à la fin des années 1990 en Malaisie, des forêts défrichées pour mettre en place des élevages porcins ont favorisées la circulation d’une chauve-souris frugivore locale. Les porcs ont alors consommé des restes de fruits contaminés par de la salive et des excréments de la chauve-souris et ont ainsi permis l’émergence et la transmission à l’homme du virus Nipah. On a déploré plus d’une centaine de décès et du abattre en urgence un million de cochons pour stopper l’épidémie.

Enfin, la consommation, notamment en Afrique, de viande dite « de brousse » met directement en contact chasseurs et espèces-relais sauvages. Ainsi, depuis la fin des années 1970, l’Afrique centrale puis l’Afrique de l’ouest ont connu une série d’épidémies de maladies à virus Ebola. Bien que la preuve ne soit pas encore formellement établie, il semble que, là encore, une chauve-souris en soit l’espèce réservoir, avant d’avoir transmis le virus à des espèces chassées par l’homme, dont des primates, eux aussi victimes de ces maladies. En 2013, cet agent pathogène provoqua plus de 11 000 décès pour au moins 28 000 cas recensés, entraînant pour la première fois une contamination de ce type hors du continent africain.

Par ailleurs, l’érosion de la biodiversité, qu’elle soit due à la déforestation ou plus généralement à la dégradation de notre environnement pourrait avoir une autre conséquence : une perturbation de ce que les scientifiques nomment « l’effet dilution ».

Concrètement, pour un agent pathogène donné, il existe dans la nature des espèces dites plus ou moins « compétentes », c’est-à-dire qu’elles vont être plus ou moins capable de transmettre le virus ou la bactérie à d’autres espèces, une fois infectées. Pour reprendre un concept évoqué plus haut, elles vont pouvoir devenir des espèces-relais plus ou moins efficaces. Celles qui ne peuvent pas transmettre l’agent pathogène sont des espèces dites « cul-de-sac ». Elles représentent un coup d’arrêt de la chaine de transmission. Or, dans le contexte actuel de diminution massive de la biodiversité, il semblerait que ces espèces, moins nombreuses, soient plus susceptibles de disparaitre en premier, laissant ainsi le champ libre aux espèces plus compétentes. De plus, une biodiversité plus importante entraine une compétition accrue entre espèces et, par là-même, une régulation mutuelle, en densité et en diversité, entre espèces compétentes et incompétentes. Enfin, une plus grande densité d’espèces incompétentes dans un écosystème donné réduit les taux de rencontre entre hôtes compétents et agents pathogènes. Par analogie, il s’agit en quelque sorte d’une immunité collective rapportée à un milieu naturel. Si ces conditions semblent générales, il faut souligner toutefois qu’elles restent encore largement débattues au sein de la communauté scientifique, notamment par manque de moyen pour développer les recherches dans ce domaine. Globalement, notre capacité à prédire où et quand l’effet dilution se produit reste faible.

Cependant, s’il est aujourd’hui évident que la dégradation de l’environnement constitue une cause majeure menant à l’émergence de nouvelles maladies zoonotiques, elle ne peut à elle seule expliquer le passage de ces maladies du stade d’épidémies locales à celui de pandémies mondiales. Il nous faut, là, aborder la question de certains choix économiques et sociétaux qui ont conduit l’homme à favoriser involontairement ce passage.

D’après les données de la Banque Mondiale, le trafic aérien est passé entre 1950 et 2020 de moins de 100 millions de passagers par an à près de 4,3 milliards, soit un doublement d’activité tous les 15 ans environ. Aujourd’hui, quelques heures suffisent pour passer d’un continent à un autre. Et on sait qu’un avion prévu pour quelques dizaines ou centaines de passagers peut en réalité transporter plusieurs millions d’agents clandestins, à l’image du nouveau coronavirus qui s’est répandu dans quasiment tous les pays du globe en à peine quelques semaines. Bien sûr, un tel succès des avionneurs et des compagnies aériennes est à mettre en parallèle avec le bond démographique spectaculaire qu’a connu notre planète ces dernières décennies, passant, selon l’ONU, de 1,6 milliards d’habitants en 1900 à 6,1 milliards en 2000, puis 7,55 milliards en 2017.

Conséquence à la fois de nos modes de consommation alimentaire et de cette explosion du trafic aérien facilitant également le transit de produits sur de longues distances, les pays développés font venir de toujours plus loin des viandes d’animaux ayant pu être en contact avec des agents pathogènes issus de faunes sauvages exotiques. Ainsi, pour reprendre l’exemple de l’émergence du virus Nipah cité plus haut, la Malaisie, pays musulman, ne produit pas de porcins pour une consommation locale. L’ensemble de sa production est destiné à l’exportation, notamment à destination de l’Europe et de l’Amérique du nord toujours plus demandeuses.

En parallèle, on observe une mode nouvelle de « nouveaux animaux de compagnie » de la part d’occidentaux en mal d’exotisme. Singes, félins, écureuil de Corée, serpents voire crocodiles peuvent ainsi apporter avec eux des agents pathogènes pour l’homme, mais aussi pour la faune locale qui n’y est pas préparée. Ainsi, en 2003, la variole du singe, d’origine africaine et devenue transmissible à l’homme, s’est déclarée aux Etats-Unis via des rongeurs importés comme animaux de compagnie. Le virus incriminé, un poxvirus, a alors contaminé des rongeurs locaux, également de compagnie, qui ont à leur tour contaminé leurs propriétaires. En 2016, l’Europe a dû légiférer jusqu’à interdire la détention d’écureuils de Corée, vecteur de la maladie de Lyme. Si le commerce légal de tels animaux est florissant, plusieurs organisations intergouvernementales considèrent le trafic illégal d’animaux, notamment protégés au niveau international, comme le troisième plus gros négoce illégal du monde derrière le trafic de drogue et le trafic d’armes. Ainsi, en 2016, le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) calculait que ce trafic aurait généré 17 milliards d’Euro de recette selon une estimation basse.

Enfin, de par des habitudes culturelles et une volonté de s’assurer de la fraicheur des produits consommés, de nombreux marchés asiatiques, notamment en Chine et en Asie du sud-est, rassemblent en un même endroit une multitude d’animaux vivants, y compris des espèces sauvages. Ces dernières, qui d’ordinaire ne côtoient ni l’homme ni ses espèces domestiques, se retrouvent subitement confinées en forte densité en un même lieu, comme autant d’espèces-relais potentielles placés en situation idéale pour développer une chaine de transmission si un agent pathogène devait passer par-là. Ainsi, la pandémie de Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) s’est soudainement développée en 2002 à partir de tels marchés dans la province du Guangdong, en Chine, via la civette masquée, un petit mammifère carnivore sauvage proche de la genette. D’ailleurs, après des années de recherche, les chercheurs chinois ont fini par trouver l’origine exacte du virus : une grotte reculée de la province du Yunnan occupée par une population de rhinolophes, un genre de chauves-souris, présentant toutes les composantes génétiques du virus qui s’est transmis aux humains. D’après ces chercheurs, qui ont publié leurs travaux dans la revue Plos Pathogens en 2017, tous les ingrédients seraient en place pour qu’une maladie similaire émerge à nouveau. De même, la pandémie actuelle de SARS-CoV-2 s’est répandue à partir d’un marché de Wuhan, dans la province de Hubei. Cette fois, c’est le pangolin qui apparait comme l’espèce-relais à l’origine de la transmission du virus à l’homme.

Face aux conséquences des activités humaines sur l’émergence de potentielles zoonoses, notamment la déforestation et l’érosion de la biodiversité, il est urgent de réaliser un inventaire de la diversité virale de l’environnement, notamment au sein des forêts tropicales, d’identifier un maximum d’espèces réservoirs et d’espèces-relais potentielles, et de mieux comprendre les mécanismes de transmission inter-espèces. Un certain nombre d’acteurs sont déjà à l’œuvre, tels le projet PREDICT, lancé en 2009 par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et qui a déjà identifié plus de 1000 nouvelles espèces de virus, ou encore le Global Virome Project, lancé en 2018 par Peter Daszak, Président de l’organisation EcoHealth Alliance et membre de l’Académie national américaine de médecine. Mais la tâche est immense et les moyens manquent ! D’après le Pr Daszak, on estime à plus de 750 000 le nombre d’espèces virales circulant dans la nature et susceptibles d’infecter l’homme. Comment se comportent les virus dans leur environnement naturel ou en d’autres termes, quelle est leur écologie ? Quel est le rôle précis des espèces incompétentes et comment espèces compétentes et incompétentes se régulent-elles ? Pourquoi les espèces incompétentes sont-elles moins nombreuses et dans quel contexte ? Autant de questions qui restent encore obscures et desquelles pourtant dépend notre capacité future à prévoir et anticiper l’émergence de nouvelles pandémies.

Par ailleurs, il est nécessaire de repenser notre agriculture, en privilégiant notamment les échanges locaux, de développer des programmes pédagogiques, notamment dans les zones à risques, et de renforcer une approche intégrée de la problématique des zoonoses émergentes prenant à la fois en compte les questions environnementales et économiques.

Au début des années 2000, aux Etats-Unis, un consortium de spécialistes créa justement l’initiative One Health, un mouvement mettant en avant une approche holistique et intégrée des questions liées à l’émergence ou la réémergence des zoonoses, combinant santé publique, santé animale et santé environnementale. Cette plateforme s’appuie sur un partenariat entre trois entités de l’ONU, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation des Nations unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ainsi que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains et de nombreuses autres grandes institutions nationales ou internationales. En 2011, à l’issue d’une consultation interministérielle pilotée par le ministère des Affaires étrangères et européennes, la France a officiellement validé ce concept. Et en 2017, l’agence française Anses a annoncé qu’elle allait, l’année suivante, coordonner le Programme conjoint européen de recherche (EJP) One Health sur les zoonoses alimentaires. L’approche One Health encourage une collaboration multidisciplinaire entre domaines médicaux, vétérinaires, économiques et sociologiques avec comme préceptes de base l’éducation, la communication, les soins cliniques, la surveillance épidémiologique et la compréhension des mécanismes de transmissions inter-espèce. Elle reconnait que les santés humaine, animale et environnementale sont intimement connectées.

Le pendant de One Health mais comportant une approche plus écologique intégrant la recherche sur les écosystèmes naturels est le mouvement EcoHealth lancé également dans les années 2000 à l’initiative du même Pr Peter Daszak.

Ainsi, on l’a vu, la question des maladies zoonotiques émergentes ou ré-émergentes est un problème de société majeur à l’échelle mondiale. Nul ne peut se prévaloir d’être protégé contre un tel danger et l’humanité tout entière doit se sentir concernée. Le traitement que l’on inflige à l’environnement et nos choix économiques et sociétaux sont des facteurs aggravant que l’on se doit de réexaminer en profondeur. Si nos modes de vie favorisent la dissémination d’éventuels agents pathogènes, la destruction des forêts tropicales est au cœur de l’apparition de nouveaux virus et il est crucial de développer la recherche sur la diversité virale autant que sur le rôle de la biodiversité dans les mécanismes de transmission inter-espèces menant jusqu’à l’homme.

La question n’est pas de savoir si une nouvelle pandémie arrivera, mais quand elle arrivera. Et il est indispensable de s’y préparer en se donnant tous les moyens pour y faire face et en atténuer les effets. Espérons que la crise actuelle soit l’occasion d’une telle prise de conscience.