Les syrphes, des insectes pollinisateurs méconnus

Moins connues que les abeilles ou les papillons, les syrphes sont des insectes dont le rôle de pollinisateur est pourtant très important pour notre environnement. Ils ont, de plus, de nombreuses caractéristiques qui les rend unique à plus d’un titre. L’une d’elle peut même parfois effrayer le promeneur ou le jardinier ! Mais pas de panique : ces animaux sont aussi inoffensifs pour l’homme qu’ils lui sont de précieux auxiliaires. Penchons-nous d’un peu plus près sur le monde de ces petits insectes extraordinaires…

Lorsque l’on parle d’insectes pollinisateurs, on pense d’abord à l’abeille domestique, Apis mellifera. En effet, cette espèce originaire d’Europe est élevée à grande échelle sur tous les continents pour la production de miel et est progressivement devenue le pollinisateur le plus important pour l’agriculture mondiale. Cependant, en marge de cette espèce emblématique, se sont plus de 20000 espèces d’abeilles sauvages et des millions d’espèces de papillons et autres insectes qui assurent le processus de pollinisation dans l’environnement.

Parmi eux, se trouve un groupe aussi important que méconnu : les syrphes.

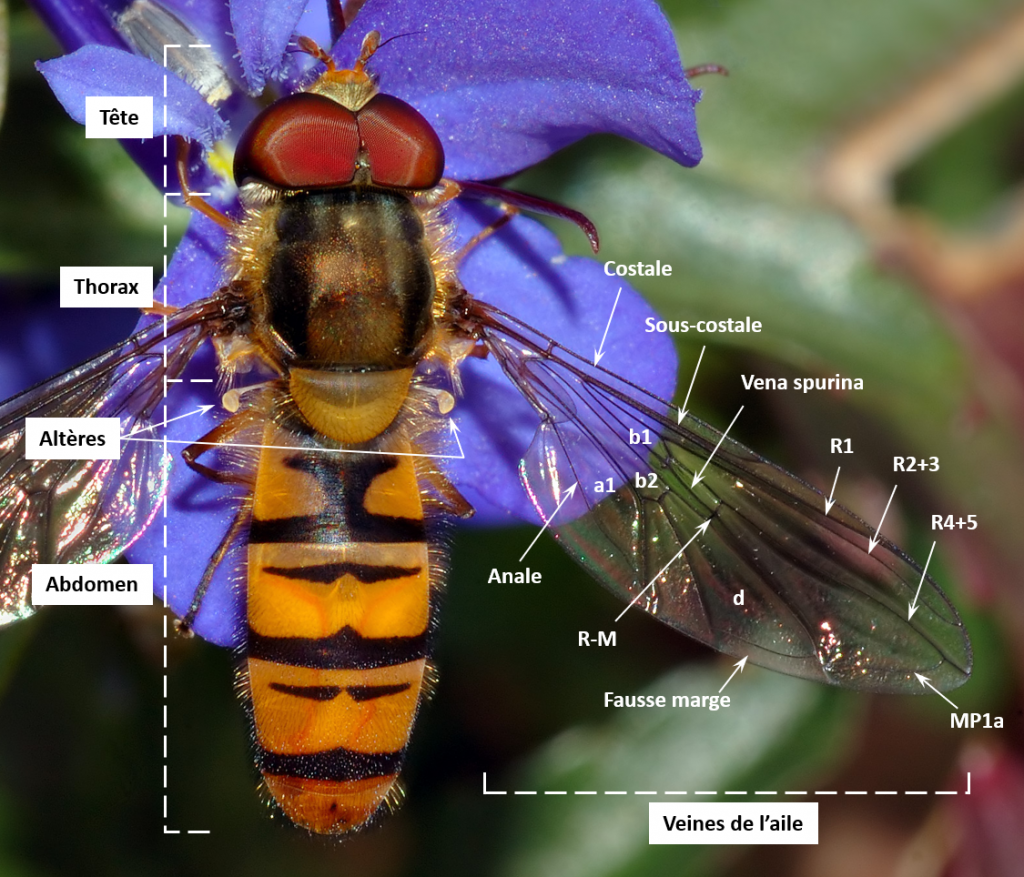

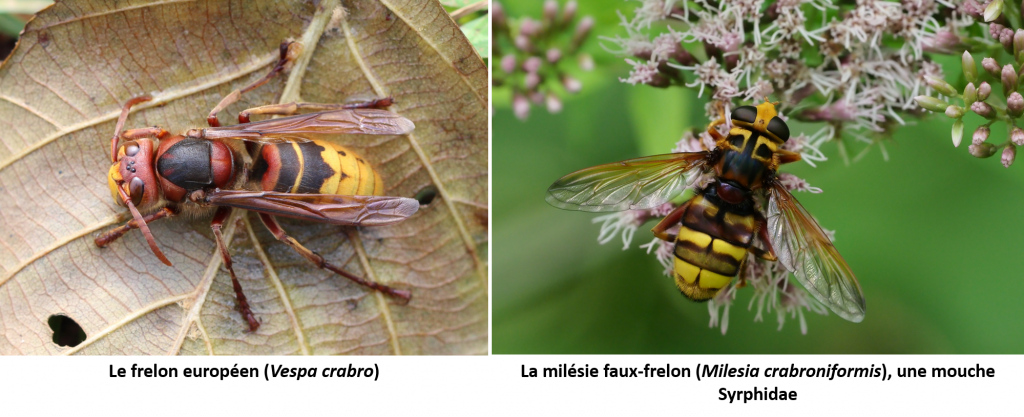

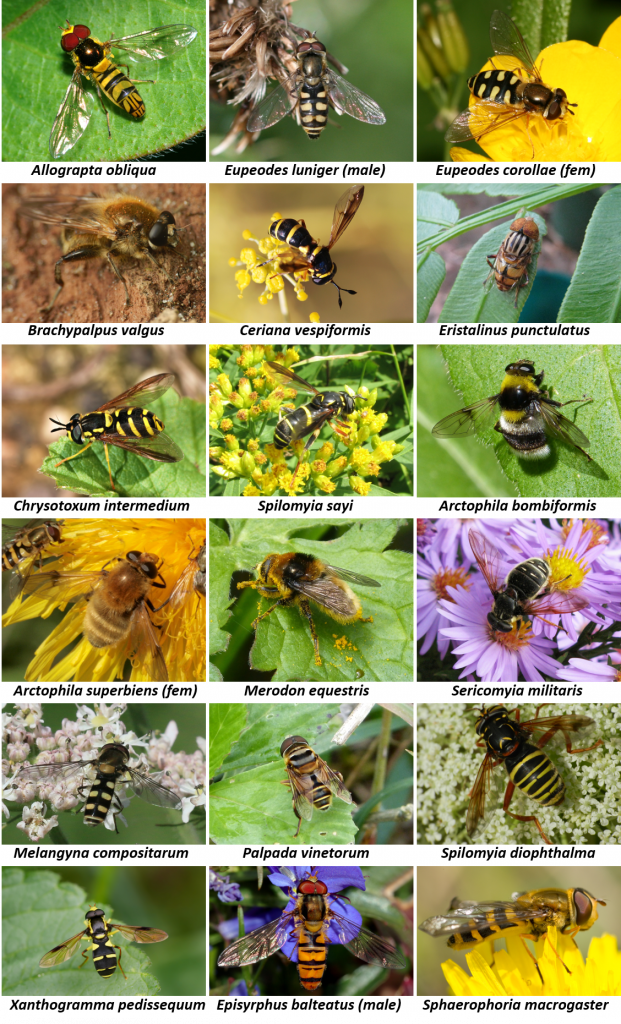

Tout d’abord, ces insectes font partie de l’ordre des diptères, sous-ordre des brachycères. Autrement dit, ce sont des mouches. Elles constituent la famille des Syrphidae. Mais celles-ci, contrairement à d’autres mouches, ont entre autres particularités celles d’être d’importants pollinisateurs et de souvent ressembler… A des abeilles, des bourdons, des guêpes ou même des frelons ! On compte environ 6 000 espèces de syrphes dans le monde, dont environ 900 en Amérique du nord et autour de 700 en Europe. A elle seule, la France ne compte pas moins de 500 espèces.

Comme tous les diptères, les syrphes possèdent une seule paire d’ailes fonctionnelle et deux haltères, ou balanciers, qu’elles portent en arrière du thorax. Ces deux petits organes leur servent à la stabilisation pendant le vol. Ainsi, celui-ci est très caractéristique, souvent stationnaire et ponctué de rapide mouvements latéraux. Rappelons que les abeilles, de leur côté, font partie de l’ordre des hyménoptères (comme les guêpes et les fourmis) et comprennent deux paires d’ailes membraneuses. De par leur coloration alternant bandes jaunes et bandes brunes, les syrphes sont souvent confondus avec ces dernières. Dans leur jargon technique, les spécialistes parlent de mimétisme batésien. C’est-à-dire que, par l’adoption de formes et de couleurs proches d’espèces potentiellement venimeuses, elles envoient un message à d’éventuels prédateurs. « Attention, je pique ! » Ce qui n’est pas le cas mais les prédateurs se font ainsi souvent berner par le stratagème.

Les syrphes réalisent une métamorphose complète, c’est-à-dire que leur développement suit quatre étapes fondamentales : l’œuf, la larve, la nymphe et l’imago ou adulte. La durée de leur cycle biologique est très variable, allant de 2 semaines à 2 ans suivant les espèces. Quant à leur taux de fécondité, il est extrêmement élevé : une femelle peut pondre de 500 à plus de 1000 œufs. Un record a même été mesuré à 3000 œufs pour une seule ponte !

Ils sont présents partout dans le monde et occupent presque tous les écosystèmes, à l’exception des milieux extrêmes tels que les déserts et les régions polaires. De même, ils ont colonisé la plupart des types de milieux naturels, du sol au sommet des arbres et aux milieux aquatiques pour certaines larves. Certaines espèces peuvent être rares mais d’autres sont très courantes, comme le syrphe américain (Eupeodes americanus) en Amérique du nord, le syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) en Europe ou le syrphe commun (Melangyna viridiceps) en Australie.

Diverses stratégies ont été développées au sein de cette famille pour résister ou échapper à la saison froide dans les pays tempérés. Certaines espèces passent l’hiver dans le sol à l’état de pupe (carapace chitineuse qui permet de résister aux basses températures ou aux sécheresses prolongées), d’autres restent plusieurs mois à l’état de femelle adulte fécondée, d’autres encore effectuent une migration, parfois sur de grandes distances.

De précieux auxilliaires pour l’homme

Pollinisation

On l’a dit, les syrphes adultes se nourrissent de pollen et de nectar. Bien que généralement peu spécialisé, ce régime alimentaire est très homogène à l’échelle de l’ensemble des adultes de cette famille. Ils constituent ainsi d’importants pollinisateurs. En Europe, par exemple, le syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) est un pollinisateur de premier plan pour le colza.

Lutte biologique

Les larves, au contraire, ont un régime extrêmement varié d’une espèce à l’autre. Elles peuvent se nourrir de matières animales ou végétales mortes, absorber la sève de plantes ou être de redoutables prédateurs. Les larves de certaines espèces courantes sont ainsi de grosses mangeuses de pucerons et de cochenilles. Les adultes pondent d’abord leurs œufs au beau milieu des colonies de pucerons. Après une semaine d’incubation, éclosent de petites larves allongées et blanchâtres d’environ un millimètre de long. Puis, au cours de la dizaine de jours que va durer leur développement, elles ne consommeront pas moins de 400 à 700 pucerons avant d’atteindre une taille d’1,5 cm environ. Ainsi, le cycle de ces espèces aux larves carnivores fait d’elles de précieuses auxiliaires des cultures.

Bioindicateurs du degré de perturbation des écosystèmes

Ce régime alimentaire très varié des larves fait que cette famille occupe l’ensemble des réseaux trophiques, c’est-à-dire des chaines alimentaires, des écosystèmes. Par ailleurs, les différentes espèces sont étroitement associées à des micro habitats qui couvrent toutes les strates de l’environnement, des systèmes racinaires du sol aux sommets ensoleillés des arbres, en passant par l’intérieur des tissus végétaux, les bois morts, les déjections de gros herbivores et même les sédiments des bords de rivières et les nids d’insectes sociaux.

Ainsi, très grande variété de régimes alimentaires et de niches écologiques associés à des cycles de vie s’étalant de quelques jours à plusieurs années font de cette famille d’insectes un modèle exceptionnel pour décrire les écosystèmes dans le temps et rendre compte de l’impact de perturbations telles que pollutions et dérèglement climatique.

Galerie de portraits

Crédit photographique : Gaspar Alves, Aleksandrs Balodis, Susan Ellis, Adam Furlepa, Gilles Gonthier, Gail Hampshire, Masaki Ikeda, André Karwath, Beatriz Moisset, Sandy Rae, John Tann et Frank Vassen.