La taxonomie, une discipline en mal de reconnaissance

A l’heure où l’effondrement de la biodiversité mondiale occupe les médias et l’opinion, les spécialistes de la découverte et de la description de cette biodiversité, les taxonomistes, deviennent eux-aussi une « espèce » en voie de disparition !

John S. vit aux Etats-Unis et a toujours été passionné par les araignées. Etudiant brillant, il a fait de longues études universitaires en biologie qui ont été couronnées après 8 ans d’un travail acharné par un doctorat dans ce domaine. Sa passion et son expérience ont fini par faire de lui un des tout meilleurs spécialistes mondiaux de la taxonomie des araignées, c’est-à-dire qu’il est une des rares personnes sur la planète à être en mesure de découvrir et de décrire des espèces encore inconnues. Parallèlement, Maria B. vit en Europe. Passionnée par les papillons, elle a suivi un parcours qui rappelle celui de John S. Aujourd’hui, elle est une des trois personnes au monde à être capable de repérer une espèce nouvelle pour la science au sein d’une immense sous-famille de papillons africains composée de plusieurs milliers d’espèces. Pourtant, malgré leur inestimable expertise devenue aujourd’hui indispensable, ces deux personnes sont contrôleur de train, pour l’un, et institutrice, pour l’autre !

Ces deux exemples, bien que fictifs, sont emblématiques de ce qu’est devenu la taxonomie aujourd’hui. Et ces deux cas représentent des milliers d’autres similaires et, ceux-ci, bien réels. Partout les médias nous parlent de biodiversité, de protection de l’environnement, des dégâts des pesticides sur nos abeilles, de la pollution marine sur le plancton des océans ou de l’impact du dérèglement climatique sur nos cultures et nos oiseaux. Ce discours est devenu un leitmotiv quotidien et l’opinion prend de plus en plus conscience de l’importance de la biodiversité pour l’homme et son environnement.

Les hommes et les femmes qui sont au cœur de la découverte et de la description de la biodiversité sont oubliés.

Oubliés des médias, oubliés des politiques, et surtout oubliés de la plupart des grands programmes de recherche nationaux ou internationaux en biologie et en écologie. Face à la disparition accélérée de la plupart des habitats et au besoin pressant de faire un état des lieux de la biodiversité, un regain d’intérêt envers la taxonomie a récemment entraîné une reprise des missions et expéditions d’inventaire d’espèces. Mais ces initiatives restent marginales. Et surtout, les inventaires d’espèces restent orientés et extrêmement parcellaires du fait d’un manque criant de budgets et de spécialistes. Aujourd’hui, dans le monde et comme dans les exemples de John S. et Maria B., plus de 95% des taxonomistes ne peuvent exercer qu’en « amateur » alors qu’en dépit d’un niveau scientifique très élevé ils n’ont pas les moyens de faire de leur spécialité une profession. C’est pourtant sur leur travaux que reposent les fondements de nos connaissances sur la biodiversité, que se soit au cœur des grandes villes ou au plus profond des forêts tropicales ou des récifs coralliens.

Sans taxonomie, pas de connaissances sur la biodiversité !

L’ensemble des recherches en écologie et des initiatives de conservation qui en découlent dépend entièrement de notre capacité à identifier les espèces vivantes. Mais pas seulement… De nombreux autres domaines sont également concernés. Ainsi en médecine, en toxicologie environnementale ou dans la recherche industrielle, les modèles biologiques utilisés doivent pouvoir être identifiés de façon précise, sous peine de résultats erronés, ou au mieux de résultats sujets à caution. Ainsi, les confusions d’espèces testées lors d’études écotoxicologiques sont légion, particulièrement lorsqu’il s’agit de petits invertébrés dont l’identification précise dépend de quelques rares spécialistes immanquablement débordés par l’afflux de demandes d’expertise.

Animaux, plantes et microorganismes confondus, on a répertorié aujourd’hui environ 1,8 millions d’espèces.

On estime que la biodiversité totale peuplant notre planète doit atteindre 10 à 30 millions d’espèces.

Cela signifie qu’à la vitesse actuelle, il faudra entre 700 et 2000 ans pour inventorier l’ensemble des espèces vivantes !

Quel est l’intérêt de connaitre un maximum d’espèces vivant sur terre ?

Certains avancent parfois le fait que la diversité fonctionnelle, c’est-à-dire la diversité des fonctions écologiques au sein des écosystèmes, serait plus importante que la diversité des espèces elle-même. Si cette assertion peut souvent apparaître vraie en première approximation, au-delà de l’extrême complexité qu’il y a à définir une fonction écologique, chaque espèce a ses particularismes qui peuvent s’avérer d’une grande subtilité, par exemple au niveau de son écologie ou de sa physiologie. Ainsi, jusqu’à récemment, un vers de terre « endogé » (c’est-à-dire vivant en profondeur dans le sol, relativement loin de la surface) était… Un vers de terre endogé ! Et nombre d’études toxicologiques, visant par exemple à caractériser l’impact de polluants chimiques sur la faune du sol, ont allègrement confondu une espèce avec une autre sur la base que l’on avait à faire à deux espèces endogées. Or, on sait maintenant que deux espèces morphologiquement et écologiquement proches peuvent avoir des réponses physiologiques différentes !

Enfin, alors que selon les Nations Unies (1) la biodiversité mondiale disparaît à un rythme sans précédent dans son histoire, 500 à 1000 fois plus rapidement que lors des dix derniers millions d’années, un très grand nombre d’espèces risquent de disparaître avant même d’avoir été découvertes ! Et avec elles, c’est un trésor immense de services écologiques et de futures molécules médicales ou industrielles qui risquent de nous être à jamais inaccessible (voir, par exemple, le programme « La Planète des espèces » et le rôle des forêts comme réservoirs génétiques et de services).

Soutenir les milliers de taxonomistes qui œuvrent, à travers le monde, à la découverte des espèces encore inconnues de notre planète est une nécessité pour nous, et un devoir envers les générations qui nous succéderont !

Leur travail est de portée universelle !

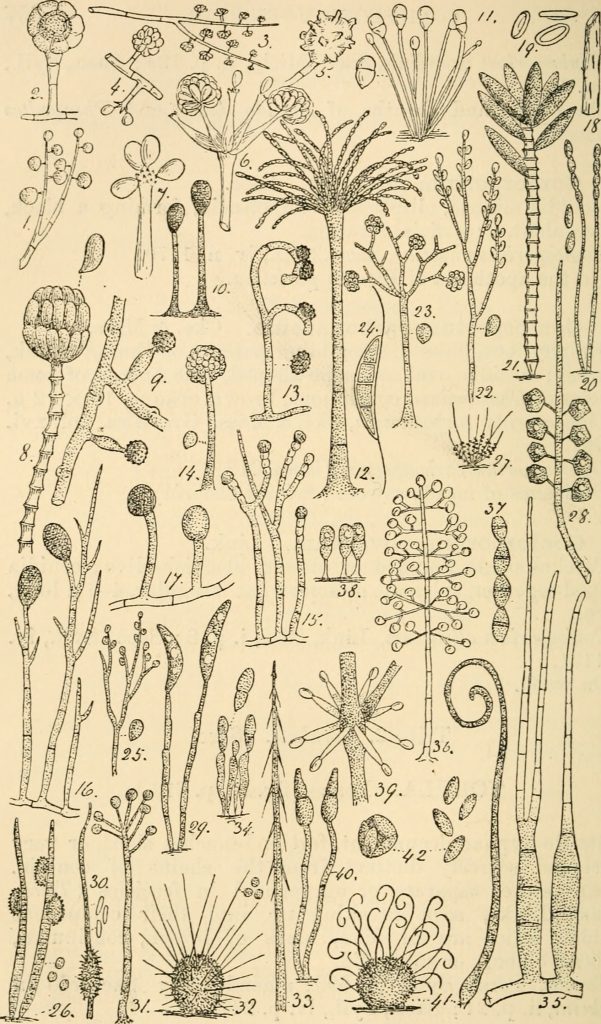

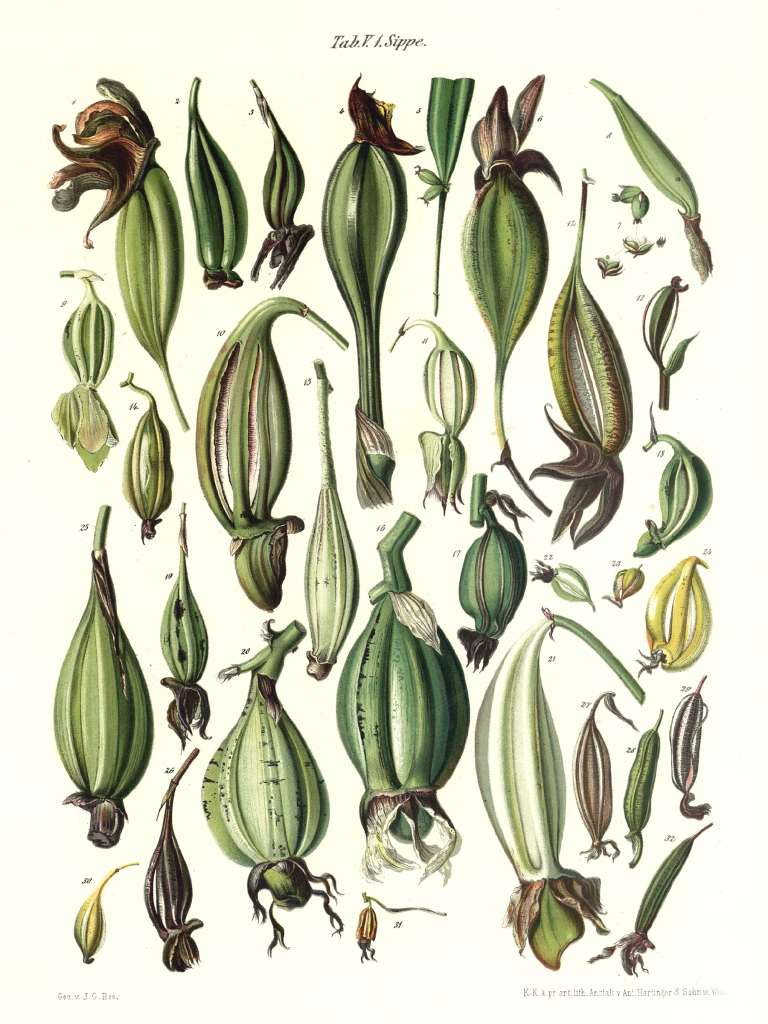

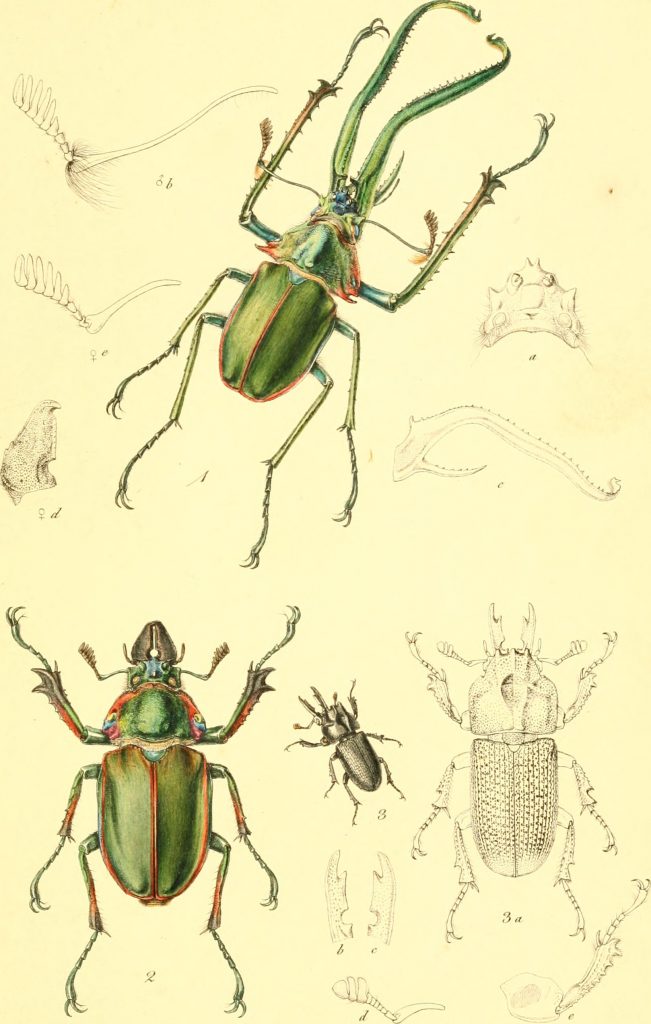

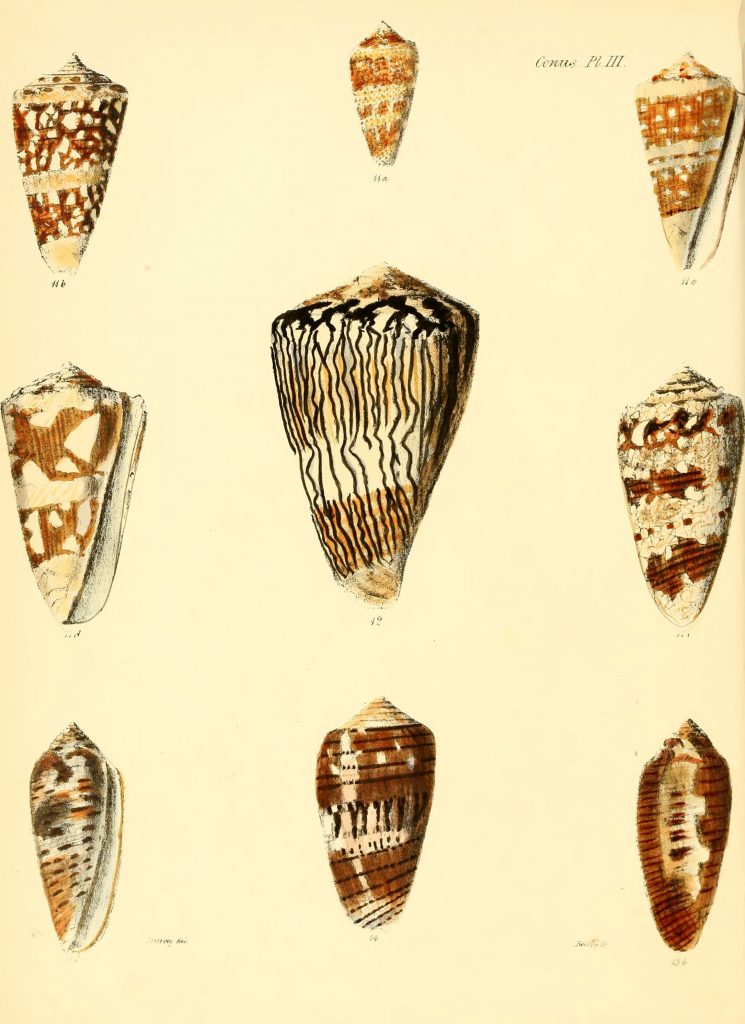

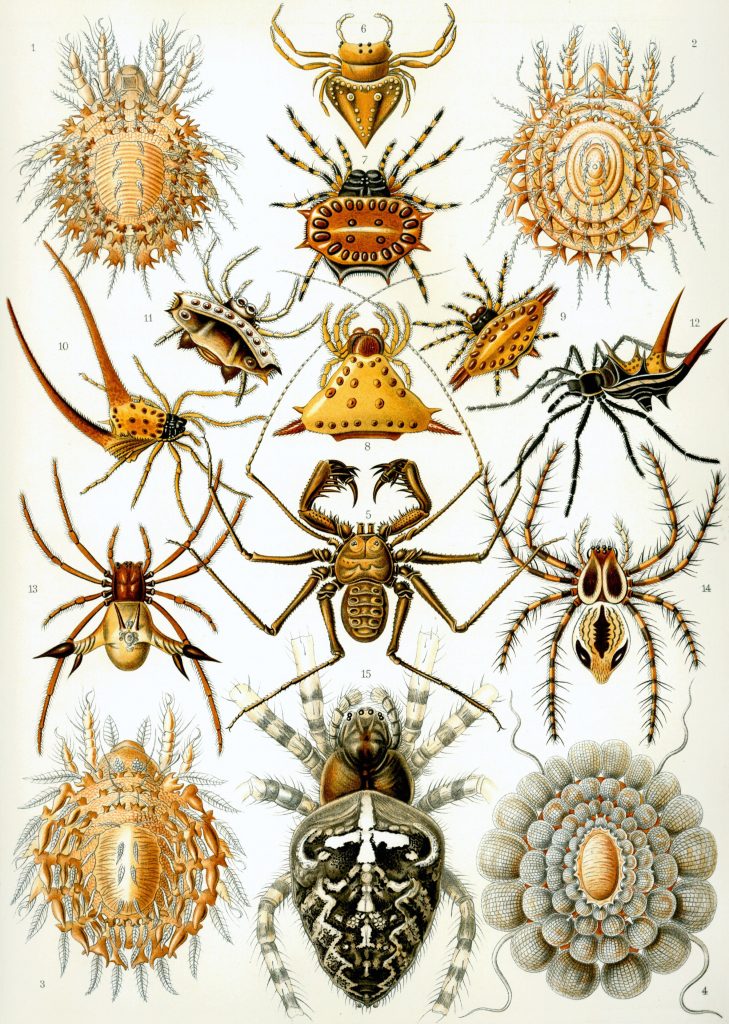

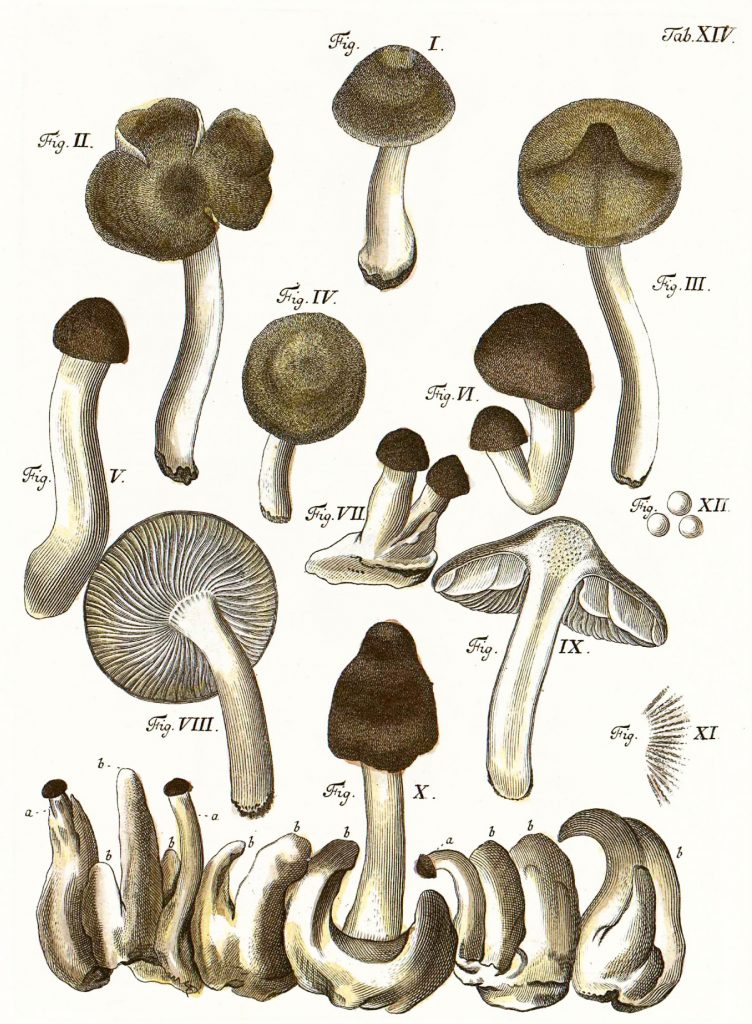

Quelques exemples de planches taxonomiques anciennes, soulignant l’extraordinaire diversité des formes du vivant et la difficulté à distinguer certaines espèces sur la seule base de leur morphologie externe.