Ecologie et biogéographie des vers de terre (EAST)

Diversité, structure des communautés et écologie des vers de terre au sein de la forêt amazonienne.

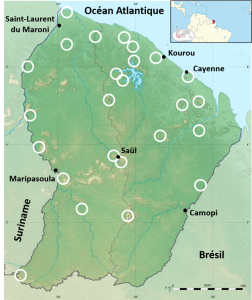

Depuis 2011, la plus vaste étude au monde est menée par des scientifiques du Fond Taxonomia pour la Biodiversité en vue d’appréhender la diversité, la structure des communautés et l’écologie des vers de terre en forêt tropicale. Ainsi, de nombreuses missions et expéditions ont été effectuées à l’échelle de l’ensemble du territoire de la Guyane Française, jusque dans ses coins les plus reculés, et un panorama de la situation générale commence aujourd’hui à se dessiner.

Premier résultat marquant : une diversité d’espèces tout à fait inattendue. Alors que seules quelques espèces étaient connues jusque-là dans la région, on estime aujourd’hui que cette forêt du plateau des Guyane dominant le bassin amazonien pourrait recéler entre 1000 et 2000 espèces, avec un record mondial de près de 60 espèces atteint pour un site unique ! Rappelons qu’une moyenne de 10 à 15 espèces est trouvée par site en milieu tempéré et que le maximum connu en milieu tropical était de l’ordre d’une quarantaine d’espèces. On observe, par ailleurs, un impressionnant turnover des communautés d’espèces dans l’espace. Ainsi, quelques dizaines de kilomètres suffisent pour rencontrer des espèces différentes.

Autres résultats marquants : un fort impact du climat, notamment le régime des pluies, du milieu et des activités humaines forestières, parfois très anciennes, sur la densité et la composition des espèces. Ainsi, le profil d’espèces rencontré dans des contrées difficiles d’accès semble garder la trace de perturbations du milieu datant parfois de plusieurs siècles, époque à laquelle de nombreux villages amérindiens étaient disséminés dans l’ensemble de l’Amazonie. Ce résultat tend à indiquer que les communautés de vers de terre, animaux à la capacité naturelle de déplacement réduite mais dont certaines espèces ont un fort pouvoir de colonisation, gardent « en mémoire » les activités humaines passées, même anciennes et peu destructrices.

Enfin, l’occupation de l’espace par ces mêmes communautés a révélée de nombreuses surprises. Ainsi, et c’est une première scientifique à cette échelle, le volume de bois morts s’est avéré d’une importance considérable pour nombre d’espèces de surface (qu’on nomme « épigées »). Ces micro-habitats pourraient constituer des refuges indispensables à la diffusion d’espèces nécessitant un important volume de matière organique quand la litière du sol environnant n’excède pas quelques centimètres d’épaisseur.

Pour finir, ce travail a rendu obsolète une vision jusque-là en 2D de la distribution des vers de terre au sein d’une forêt tropicale. En effet, loin de ne se cantonner qu’au sol, des espèces ont été retrouvées jusqu’à plus de 40m dans les arbres, dans les systèmes racinaires de plantes épiphytes (qui ne poussent que sur les branches des arbres). Certaines pourraient même s’être spécialisé dans l’occupation de cet environnement et respecter un gradient de répartition du sol vers la canopée, des zones basses plus humides aux zones plus hautes, plus sèches et plus exposées au rayonnement solaire.

Diversité, structure des communautés et écologie des vers de terre au sein des zones humides de l’ouest européen.

L’exemple de la France continentale.

D’après le groupe d’évaluation scientifique de la Convention de Ramsar, la situation globale des zones humides dans le monde est consternante. Ainsi, 64% des zones humides de la planète ont disparu depuis 1900, les milieux humides intérieurs disparaissant encore plus vite que les milieux humides côtiers. Dans certaines régions, notamment en Asie, ce chiffre est encore plus élevé. En Europe et pour la même période, ce taux atteint 50%. Et il est également de 50% en France mais pour la seule période de 1960 à 1990. Si une tendance à un ralentissement de la régression des zones humides est depuis observée dans ce pays, seuls 7% des habitats humides naturels d’intérêt communautaire étaient dans un état de conservation favorable sur la période 2007-2012. Selon la très respectée Evaluation des écosystèmes en début de millénaire des Nations Unies, l’importance économique mondiale des zones humides était évaluée en 1997 à 15 000 milliards de dollars (USD).

Pourtant, la longue liste des services rendus à l’homme par ces milieux est maintenant largement reconnue. Pour les zones humides intérieures : épuration de l’eau, recharge des eaux souterraines, maîtrise des crues, rétention et exportation des sédiments et matières nutritives, atténuation des changements climatiques, réservoirs de biodiversité, valeurs culturelles, touristique et de loisirs, pour ne citer que ceux-là.

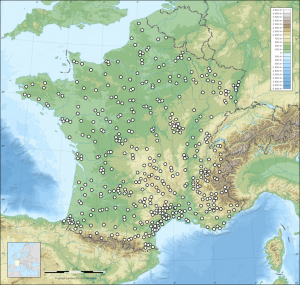

Mieux connaitre les zones humides est une urgence, et mieux en comprendre le fonctionnement est une priorité. Le Fond Taxonomia pour la Biodiversité a repris et conduit en France continentale un projet entamé en 2014 visant, pour la première fois au monde cette échelle, à dresser un inventaire des espèces de vers de terre au sein des zones humides et à en évaluer leur relation complexe avec l’environnement. Ainsi, en 5 ans, près de 400 zones humides ont été visitées avec pour résultats la découverte de plusieurs espèces nouvelles pour la science, une répartition des espèces souvent inattendue, la mise en évidence du rôle prépondérant du substrat géologique et une image nouvelle de certaines théories attachées à l’écologie des eaux douces. Encore en cours d’analyse, ces résultats seront publiés prochainement. Mais cette étude a d’ores et déjà pour vocation de servir de support et à être transposée à des régions tropicales, où le déficit de connaissance est aussi abyssal que pressant.