La planète des espèces

Un programme d’expéditions scientifiques pour répondre à trois urgences majeures

- Découvrir la biodiversité inconnue de notre planète avant qu’elle ne disparaisse

- Expertiser des sites menacés pour en évaluer le besoin de protection

- Contribuer à la connaissance scientifique du fonctionnement des forêts tropicales et tempérées

En 2005, le rapport du « Millenium Ecosystem Assessment » publié par 1360 experts internationaux pour les Nations Unies annonçait que les espèces vivantes disparaissaient à un rythme moyen d’une toutes les 20 minutes, soit 1000 fois plus rapidement que le rythme naturel constaté lors des 10 derniers millions d’années ! Aujourd’hui, c’est au moins un million d’espèces animales et végétales qui sont menacées d’extinction dans le monde. Si rien n’est fait, les deux-tiers des espèces animales auront disparu en 2100. Ainsi, de très nombreuses espèces sont en train de disparaitre avant même d’avoir été découvertes ! Avant même de connaitre leur rôle dans l’environnement et, pour nombre d’entre-elles, avant même d’avoir découvert les services qu’elles auraient pu rendre à l’humanité.

Avec plus de 50 % des espèces de plantes et animaux connus, les forêts tropicales humides constituent l’écosystème terrestre le plus riche de la planète. Représentant un tier des massifs forestiers mondiaux, soit environ 10 % de la surface terrestre, les plus anciennes d’entre-elles sont âgées de près de 100 millions d’années. Elles concentrent plus des deux tiers des quelques 250 000 espèces de plantes à fleur de la planète. Alors qu’il n’existe que 250 espèces d’arbres dans l’ensemble de l’Europe ou encore 30 espèces d’arbres par hectare au maximum dans les forêts les plus riches d’Amérique du Nord, un unique hectare de forêt de la plaine amazonienne peut en compter jusqu’à 300 espèces ! Avec une telle diversité, chaque espèce d’arbre n’est représentée que par un ou deux individus par hectare. En d’autres termes, à l’échelle du km2, la majorité des espèces d’arbres tropicaux sont rares. Parallèlement, à l’échelle de la localité, on compte 2 à 4 fois plus de mammifères, oiseaux, amphibiens et reptiles, et 3 à 10 fois plus d’Arthropodes (notamment d’insectes), en régions tropicales qu’en régions tempérées. Pourtant, depuis 2010, se sont plus de dix millions d’hectares de forêts tropicales disparaissent chaque année, à la fois dans le bassin amazonien, en Afrique centrale et en Asie du Sud-Est.

En 2018, les forêts tropicales détruites dans le monde ont représenté 12 millions d’hectares,

soit la surface du Nicaragua ou encore 30 stades de foot chaque minute !

De leur côté, les forêts tempérées anciennes d’Amérique du Nord, d’Europe, de l’est de l’Asie, de Patagonie ou du sud de l’Océanie ne sont pas en reste et leurs derniers reliquats sont d’une valeur inestimable. Véritables trésors de biodiversité, elles représentent un refuge pour un nombre considérable d’espèces rares et reposent sur les tout derniers sols encore intacts en milieu tempéré. Une de leurs principales caractéristiques est la grande quantité de bois mort qu’on y trouve du fait de l’absence d’activités humaines. Ces troncs morts encore sur pied ou tombés au sol sont l’habitat d’un cortège aussi vaste qu’insoupçonné d’organismes décomposeurs du bois, de milliers d’insectes ou de champignons qui ne pourraient vivre ailleurs. Ainsi, si l’on mesure classiquement un volume avoisinant les 20m3 de bois morts par hectare dans une forêt exploitée de l’ouest européen, 300m3 par hectare sont fréquemment atteint dans les forêts très anciennes des Carpathes, en Europe de l’Est. Cependant, ces forêts tempérées anciennes disparaissent à un rythme encore plus soutenu que les forêts tropicales ! Aux Etats-Unis, 90% des forêts originelles ont été coupées ou exploitées par l’homme en à peine quatre siècles. En Europe, il ne reste plus aujourd’hui qu’à peine 1% de la forêt ancestrale !

La vie humaine est intrinsèquement liée à la biodiversité et les forêts sont biologiquement plus diverses que tout autre écosystème terrestre. Elles couvrent environ un tier de la surface de la Terre et contiennent plus des deux tiers des espèces vivantes terrestres. Au-delà de la diversité biologique qu’elles représentent, les forêts fournissent des services naturels dont l’homme ne pourrait se passer :

- Régulation du climat: par leur capacité à stocker le CO2 atmosphérique, les forêts constituent un des principaux puits de carbone de la planète. Les émissions causées par la déforestation et la dégradation des forêts contribueraient à plus de 15% des émissions annuelles mondiales de gaz à effet de serre. Par ailleurs, elles ont une influence majeure sur le régime des précipitations en contribuant à la production de nuages et en entrainant les précipitations des zones côtières vers les zones continentales.

- Fixation des sols : par leurs réseaux racinaires, les forêts fixent les sols et constituent une protection naturelle contre les tempêtes, les inondations, l’érosion et glissements de terrain. Elles jouent un rôle protecteur primordial pour des millions de personnes.

- Réservoir écologique: avec une telle biodiversité, les forêts anciennes et non perturbées constituent un réservoir de millions d’espèces, dont de très nombreuses espèces rares ou en danger d’extinction. Parmi elles, un grand nombre de décomposeurs du sol, de disséminateurs de graines ou de pollinisateurs, responsables, pour ces derniers, d’environ un tiers de la production mondiale de nourriture (fruits, légumes, oléagineux, certaines légumineuses…).

- Réservoir génétique: les forêts, notamment tropicales, constituent un réservoir inépuisable de molécules pouvant potentiellement trouver une application médicale ou industrielle. Pour ne citer que quelques exemples, 2500 plantes constituent en Inde la seule médecine accessible à près de 500 millions d’habitants. En 1999, les ventes de produits pharmaceutiques d’origine naturelle se chiffraient, à l’échelle mondiale, à 75 milliards de dollars (USD) par an. Au niveau des biotechnologies, la soie d’araignée, souple, légère, cinq fois plus résistante que l’acier et trois fois plus que le Kevlar, affiche un énorme potentiel industriel dans de nombreux domaines.

Cependant, de par son histoire géologique, climatique et évolutive particulière, chaque forêt est unique et complexe. Le cycle de l’eau, par exemple, est très différent entre une forêt du bassin amazonien sur sol peu perméable et une forêt indonésienne sur sol calcaire (permettant une forte infiltration de l’eau). De même, les grands arbres d’une forêt humide de Malaisie entrainent une structure forestière très différente de celle d’une forêt sèche d’Afrique du Sud. Ainsi, les grands paramètres environnementaux que sont le climat et la géologie vont définir un cadre général au sein duquel la végétation arborescente locale va engendrer de nombreuses niches écologiques et où un réseau complexe va s’établir entre producteurs primaires (la végétation), herbivores, carnivores, organismes décomposeurs et organismes recycleurs de la matière organique morte tombée au sol.

Comment les différents climats de la planète influencent-ils ces trois piliers du fonctionnement des écosystèmes forestiers que sont les organismes du sol, les insectes pollinisateurs et les animaux (oiseaux et mammifères) disséminateurs de graines ? Plus généralement, comment ces trois fonctions écologiques majeures s’inscrivent-elles dans les réseaux complexes d’interactions d’espèces constituant les forêts tropicales et tempérées ? En comprendre la diversité et les mécanismes de fonctionnement est une condition indispensable à la mesure des impacts du réchauffement climatique sur les écosystèmes forestiers, à la compréhension des mécanismes de séquestration du carbone par le sol et les plantes, et un support précieux pour toute tentative de mise au point de techniques durables de reforestation ou de restauration forestière, notamment en milieu tropical.

Indispensables à l’homme, protéger et restaurer les forêts tropicales est devenu l’un des défis majeurs de ce siècle !

Mais cela ne peut se faire sans en comprendre l’extrême complexité…

Ainsi, la découverte de la biodiversité encore inconnue des forêts de notre planète, la protection des « points chauds » où elle se concentre et la compréhension de son fonctionnement dans les écosystèmes sont devenu un enjeu majeur pour l’avenir de l’homme et de la planète !

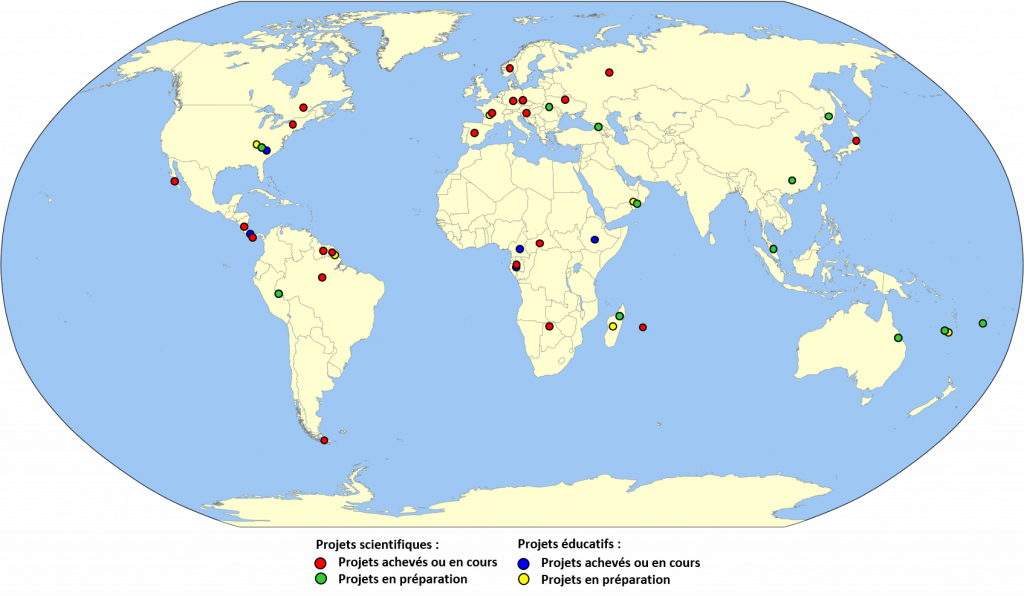

L’ambition du programme « La Planète des Espèces » est de faire face à cette urgence par le développement d’expéditions scientifiques pluridisciplinaires au sein des forêts tropicales et tempérées du monde entier, notamment les plus menacées, et par la mise en œuvre des technologies d’analyses ADN les plus avancées (séquençage à haut débit, barcoding et metabarcoding d’ADN,…). Ces expéditions peuvent être ponctuelles et de grande envergure dans le cas de sites difficilement accessibles ou régulières dans le cadre de projets nécessitant d’étudier une région sur le long terme.

Depuis plusieurs années, un important projet est mené par le Fond Taxonomia pour la Biodiversité en Guyane Française, directement ou au travers de multiples collaborations. Des travaux préliminaires ont également été entrepris en Afrique de l’Ouest et une ambitieuse série de projets est à l’étude pour la période 2020-2025 dans les Andes, à Madagascar, en Asie du sud-est et en Océanie. En milieu tempéré, d’autres projets sont également en cours ou en préparation aux Etats-Unis, en Europe centrale et de l’est, ainsi que dans le Caucase.